中国高等教育发展:年轻学者的崛起与顶尖人才培养策略

中国高等教育发展:年轻学者的崛起与顶尖人才培养策略

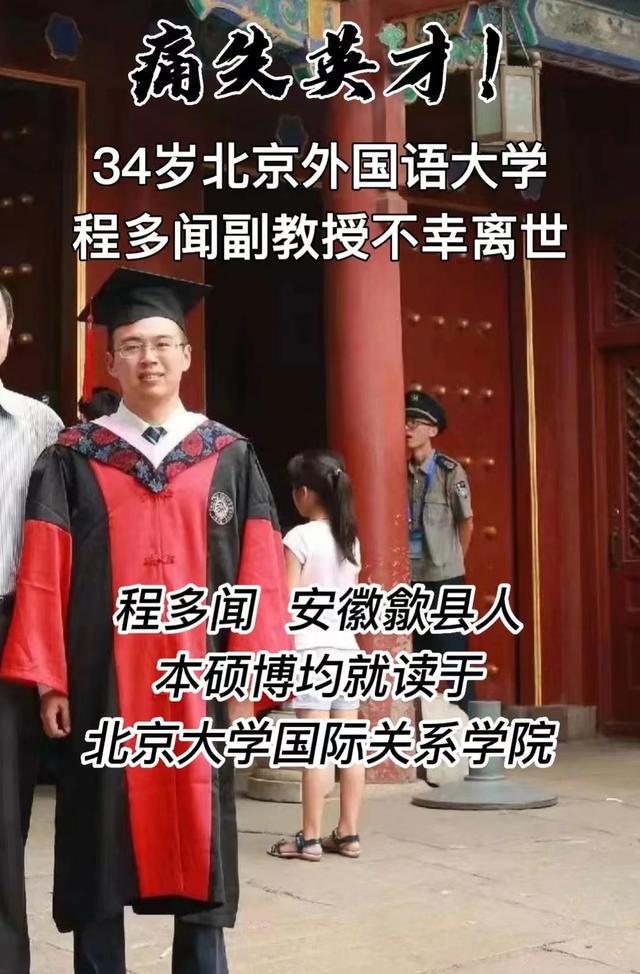

改革开放之后,新一代高校教师应运而生,他们眼界宽广。众多年轻学者走出国门,继续深造,使得他们的知识体系更加健全,科研能力也相当出众,成为我国高等教育发展的坚强后盾。以程多闻副教授为例,他在北大完成了本硕博学业,年纪轻轻就晋升为副教授,科研才能颇受认可,许多学者都看好他,认为他有望成为顶尖学者。这一现象有助于我国保留部分顶尖人才。北京外国语大学的程多闻副教授,年仅34岁便因疾病抢救无效离开了人世。

年轻学者的潜力

改革开放之后,新一代高校教师应运而生,他们眼界宽广。众多年轻学者走出国门,继续深造,使得他们的知识体系更加健全,科研能力也相当出众,成为我国高等教育发展的坚强后盾。以程多闻副教授为例,他在北大完成了本硕博学业,年纪轻轻就晋升为副教授,科研才能颇受认可,许多学者都看好他,认为他有望成为顶尖学者。

顶尖人才的去留

过去,众多杰出人才选择赴海外深造,但近些年,国内高校的待遇有了显著提高,许多优秀青年人才决定留在了国内。这一现象有助于我国保留部分顶尖人才。这对科研进步极为关键,若程多闻能持续研究,我国科研领域有望取得更多突破。

英才早逝的遗憾

北京外国语大学的程多闻副教授,年仅34岁便因疾病抢救无效离开了人世。他在30岁时就晋升为副教授,一生致力于科研工作,却未曾成家。这位才华横溢的年轻学者突然离世,让人深感痛惜。他的研究也因此被迫中断,这对科研界来说是一个巨大的损失。

学者的成长轨迹

程多闻博士毕业后,他在北外国关学院找到了工作。四年间,他从讲师职位晋升到了副教授。他一直勤奋努力,是别人眼中的优秀孩子,从未让父母担忧。然而,正当他事业蒸蒸日上时,却不幸离世。这对白发人来说是送走了黑发人,给家人带来了无尽的悲伤。

“早夭现象”受关注

学术界将中青年学者的过早去世称作“早夭”,这种现象源于资源的分配不均,造成了不可估量的损失。程多闻的突然去世再次引发了人们对这一问题的关注,也暴露了科研领域存在的问题。

高校的激烈竞争

高校之间争夺资源非常激烈,这种情况在北京这样人才密集的城市尤为突出。许多人为了争夺资源不惜竭尽全力工作,程多闻可能也不例外,他承受着极大的压力。长期的过度劳累或许是他去世的一个原因。

工作习惯的隐患

大学教授们日常作息不规律,白天忙于授课和指导论文,夜晚则投身于科研,常常深夜才休息,缺乏锻炼,导致体质下降。众多教授长期如此,健康风险上升,程多闻或许也受到了这样的影响。

健康意识应加强

看到这类新闻令人深感痛心。那些事业心旺盛的人士,务必要把健康放在首位。他们应该调整心态,过一种健康的生活。不能仅仅为了事业而忽略了身体健康,因为毕竟,身体是我们革命的基础。

科研环境需优化

要解决“早夭现象”,需改善科研条件,合理分配资源,降低无谓的竞争,营造宽松的研究氛围,使学者得以轻松进行研究,防止过度劳累。科研环境优良,学者方能更专注投入科研工作。

关爱学者正当时

高校与社应关心学者,为他们提供更优质的保障与扶持。比如,设立健身场所,举办健康讲座等活动,增强他们的健康意识,降低不幸事件的发生率。

大家认为我们该如何在哪些方面对科研人员的工作和居住条件进行优化提升?不妨点赞并转发这篇文章,让更多的人关注并参与到这个话题的讨论中来!