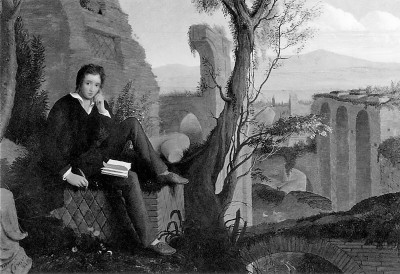

纪念雪莱逝世二百周年:从比萨朋友圈到海难悲剧的诗人传奇

纪念雪莱逝世二百周年:从比萨朋友圈到海难悲剧的诗人传奇

在意大利罗马,雪莱墓碑上镌刻着莎士比亚《暴风雨》中的名言:“他没有消失,只是经历了一次海水的幻化,化成了富丽珍奇的瑰宝。”

信仰转变

雪莱在大学时代便摒弃了基督教信仰,此后并未回头。他转而信奉柏拉图主义,认为世界可划分为“感觉世界”等两个层次,“感觉世界”的特点是变化无常、死亡与痛苦。在那个宗教气息浓厚的时代,他的这一转变显得格外叛逆,也由此开启了雪莱独树一帜的思想旅程。

他的宗教信仰转变并非一时冲动,而是经过深思熟虑和不断探索的结果。离开基督教信仰后,雪莱选择了与众不同的哲学研究方向和思想表达方式,这为他日后的创作打下了坚实的基础。

阿尔卑斯山书写

雪莱时期,前辈浪漫诗人华兹华斯与柯勒律治曾至此地,他们对阿尔卑斯山的描绘带有浓厚的宗教气息。面对大自然的宏伟景象,人们难以理解,便倾向于将其归因于宗教信仰。然而,雪莱的观点与众不同,他将关于勃朗峰的“崇高”描述从宗教观念中剥离,转化为世俗与科学的“崇高”论述。这一转变体现了他独特的思维方式和对于自然的独到见解。

雪莱的这一变化,让他对自然的描述不再局限于宗教的束缚。他开始以更加客观、科学的立场来观察和呈现自然之美,给文学作品注入了新的活力,同时也让人们对自然有了全新的认识。

关注爱尔兰问题

雪莱视“英爱联合”为英国对爱尔兰的殖民行为,爱尔兰民众遭受了伤害,连天主教徒也失去了信仰自由。于是,他编写了小册子,旨在唤醒爱尔兰的贫苦民众,让他们认识到自己的真实处境。他还希望实现天主教徒的解放,恢复爱尔兰的自由。在这过程中,他表现出了对社会不公的关注以及对受压迫者的同情。

雪莱用笔触为爱尔兰人民发声。尽管压力重重,困难不少,他并未退缩。他的努力促使爱尔兰人民思考自身处境,为爱尔兰的解放事业献出了自己的力量。

《麦布女王》创作

作品沿袭了英国“梦幻文学”的脉络,主人公在醒来后,身处异乡目睹了难以言喻的真相,从而对现实有了更深的洞察。雪莱在诗中通过人物之口,将英国国王贬为“愚昧之人”,比喻其为黄金的“仆役”,并指责其拥有“最卑微的喜好”。这种比喻在《给英国人民的歌》中广为人知,而其最初出现是在《麦布女王》一书中。这一比喻鲜明地展现了他对封建统治的强烈批判。

《麦布女王》运用独特的文学手法,传达了雪莱的政治和社会见解。这部作品中的勇敢批判和别具一格的表达,吸引了众多目光,促使众多人开始反思社会的诸多弊端和不公正现象。

未来世界构想

在《麦布女王》的末尾章节,伊昂珊目睹了一个由“必然性”女神掌管、摆脱了所有体制束缚、人们回归纯真善良的幸福感社会的未来景象。在19世纪的英国工人运动里,这首诗扮演了关键角色。马克思曾言,它被视为宪章运动的圣典,工人几乎人手一本。它给工人阶级带来了无尽的希望与向往。

雪莱对未来的设想令人憧憬,鼓舞着工人们为打造如此社会不懈努力。他的著作成为工人心中的力量源泉,在历史画卷上描绘了鲜明的一笔。

思想矛盾之争

诗歌的后半段,雪莱呼吁民众如同苏醒的雄狮般抗争,同时他亦倡导英国民众以和平手段争取权益,用交错的双臂抵制暴力。一些评论者据此认为,他的出身让他无法真正融入工人阶级,他的阶级意识中充满了愧疚。这种思想上的冲突,引发了广泛的讨论。

雪莱的思想中存在着矛盾,这实际上揭示了其内心的复杂性以及所处时代的复杂。他一方面渴望变革社会,另一方面又对暴力持有顾虑。这种矛盾性引发了人们对于如何以最佳途径推动社会变革的深入思考。

人们对于雪莱思想的矛盾性,是看作他个人的局限,还是视为那个时代的无奈反映?欢迎点赞和转发,也期待大家加入讨论。